解析部分国产SiC碳化硅MOSFET厂商为追求性能指标时放弃栅氧可靠性底线的行业乱象

部分国产SiC碳化硅MOSFET厂商在追求性能指标时放弃栅氧可靠性底线的行业乱象,背后的根本原因可以从以下几个方面进行深度分析:

技术矛盾:

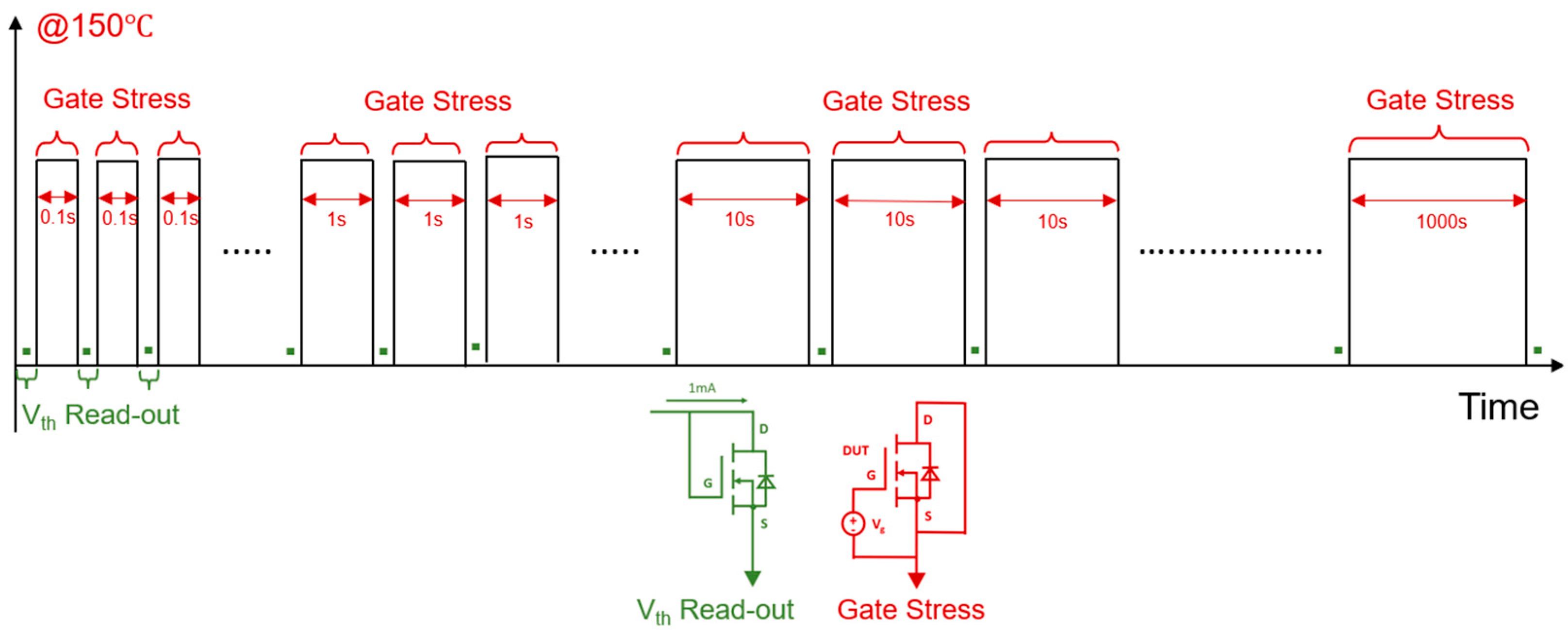

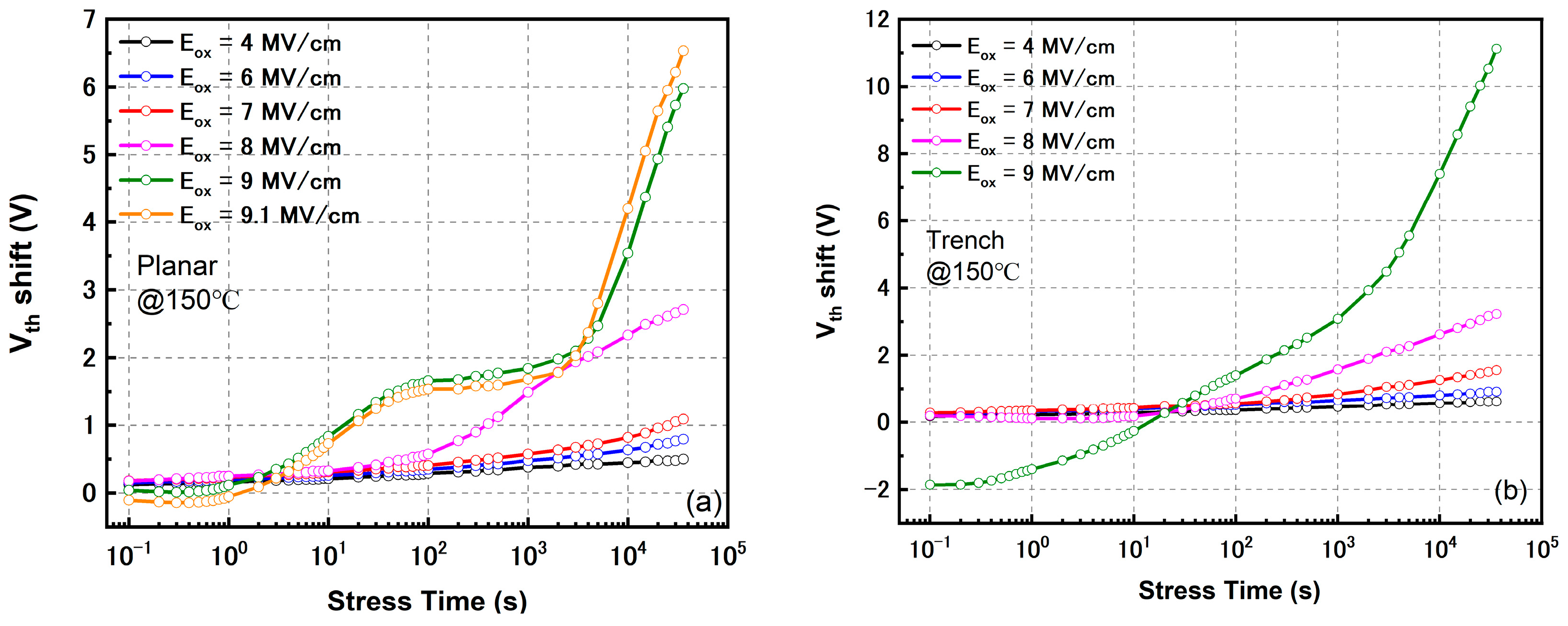

碳化硅MOSFET的设计中存在电性能参数(如导通电阻Rds(on)、开关损耗Qg)与栅氧可靠性之间的权衡。例如,减薄栅氧层可以显著降低导通电阻,但同时也会增加TDDB(时间相关介电击穿)和HTGB(高温栅偏)失效的风险。

市场需求与客户认知偏差:

下游客户(如充电桩、光伏逆变器制造商等)往往更关注显性参数(如成本、效率),而对隐性的长期可靠性关注度不高。这导致供应商倾向于优化电性能而非栅氧可靠性。

验证能力与认证漏洞:

多数客户缺乏独立验证栅氧可靠性的能力,车规认证(如AEC-Q101)也未强制公开详细的原始数据(如失效时间分布),使得部分厂商可以通过“擦边”测试来蒙混过关。

成本竞争与短期利益驱动:

部分厂商为了抢占市场份额,可能会采用低成本工艺,牺牲批次间的可靠性一致性。低价策略依赖于牺牲栅氧可靠性,形成“劣币驱逐良币”的效应。

市场机制失衡与监管缺位:

价格战导致的恶性竞争促使厂商降低成本,牺牲产品质量;而认证标准执行不严,未能识别早期设计缺陷,进一步加剧了这一问题。

行业信任危机与长远后果:

如果车载等高可靠领域发生故障,将严重损害品牌声誉,并可能导致厂商被剔除供应链。虽然初期可能因低价策略获得市场份额,但从长远来看,这种做法会削弱整个行业的信誉。

为了解决这些问题,需要从多个角度出发,包括但不限于加强技术研发、提高透明度、增强产业链协同、教育市场以及强化监管措施等。只有这样,才能实现从“低价内卷”到“高可靠赋能”的转型,确保国产SiC MOSFET在新能源、充电桩电源模块、储能变流器PCS与车载市场的竞争力。

审核编辑 黄宇